2025年9月4日に発売された『Hell is Us』は、PlayStation 5、Xbox Series X/S、PCでプレイ可能なシングルプレイヤー専用のアクションアドベンチャーです。本作最大の特徴は、マップや目的地マーカーといった一般的なガイド機能を一切排している点にあります。プレイヤーは、内戦と超常現象に見舞われた架空の国家「ハデア」を舞台に、人々の会話や周囲の環境から得られる断片的な手がかりだけを頼りに、探索し、謎を解き明かさなければなりません。HPとスタミナが連動する独自の戦闘システムも合わさり、自らの力で道を切り開いていく、緊張感のあるゲーム進行が求められます。

ゲームの基本情報

『Hell is Us』は、Rogue Factorが開発を手がけるアクションアドベンチャーゲームです。プレイヤーは広大な世界を、マップやクエストマーカーの助けなしに自らの力で探索していきます。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| タイトル | Hell Is Us (ヘル・イズ・アス) |

| 発売日 | PS5/Xbox/PC: 2025年9月4日 Steam: 2025年9月5日 |

| ジャンル | アクションアドベンチャー (ソウルライク要素あり) |

| 対応機種 | PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC (Steam, Epic Games) |

| 開発元 | Rogue Factor |

| 販売元 | 日本: 株式会社3goo 海外: Nacon |

| プレイ人数 | 1人 |

| 対象年齢 | ESRB Mature 17+ (17歳以上対象) |

| ゲームエンジン | Unreal Engine 5 |

| オフラインプレイ | 可能 |

製品情報(PS5日本版)

PlayStation 5の日本向けパッケージ版およびダウンロード版が発売されます。スタンダードエディションは、後からデラックスエディションへアップグレードすることも可能です。

エディションと価格

| エディション | 販売形式 | 価格(税込) |

|---|---|---|

| スタンダードエディション | パッケージ版 | 6,580円 |

| ダウンロード版 | 7,480円 | |

| デラックスエディション | ダウンロード版のみ | 9,900円 |

| アップグレード | デラックスへのアップグレード | 2,420円 |

各エディションの収録内容

- デラックスエディション

- Hollow Walker Pack

- Secret Code

- Phol Guard Pack

- Art Pack

- デジタルアートブック

- サウンドトラック

- コレクターズエディション

- フィジカルアートブック

- スチールブックケース

- フィギュア

- ボーナスDLC

対応言語とデバイス

日本語は字幕とUI(メニュー等の表示)に対応しており、音声は英語とフランス語が収録されています。

- UI・字幕対応言語

- 日本語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語(ブラジル)、ロシア語、スペイン語、韓国語、簡体字中国語、繁体字中国語、トルコ語

- 音声対応言語

- 英語、フランス語

- 推奨入力デバイス

- コントローラー(キーボードとマウスも使用可能)

PC版の動作環境

PC版を快適に遊ぶためには、以下のスペックが推奨されています。

| 最小要件 | 推奨要件 | |

|---|---|---|

| OS | Windows 10 (64-bit) | Windows 11 (64-bit) |

| CPU | Intel i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600 | Intel i7-10700K / AMD Ryzen 7 3700X |

| メモリ | 8 GB | 16 GB |

| グラフィック | NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 580 (6GB) | NVIDIA RTX 3060 Ti / AMD RX 6700 XT |

| ストレージ | 50 GB SSD | 50 GB SSD |

ストーリーと世界観

本作は、内戦によって荒廃し、謎の超常現象に見舞われた架空の国家「ハデア」を舞台に、主人公レミが自身の過去と世界の真実を追い求める物語です。物語は、人間の残酷さや暴力の連鎖といった重いテーマを、超自然的なホラー要素と織り交ぜながら描かれます。

プレイヤーは地図や次の目的地を示すマーカーといったガイド機能なしに、自身の観察力や登場人物との会話から得られる情報を頼りに探索を進めることになります。そのため、物語の謎を解き明かすこと自体が、ゲームを進める上での大きな目的となります。

舞台は架空国家「ハデア」

物語の舞台となるのは、90年代の東欧紛争から着想を得た架空の国家「ハデア」。内戦によって世界から孤立し、荒廃した国土には森林、湖畔、古代遺跡など多様な地形が広がっています。この地では、現実世界の戦争犯罪に加え、「カラミティ」と呼ばれる超自然的な惨禍が発生しており、暗く陰鬱な雰囲気が世界を覆っています。

過去を追う主人公「レミ」

プレイヤーが操作するのは、国連平和維持軍の兵士でありながら脱走した過去を持つ「レミ」。彼は、幼い頃に生き別れた両親の行方を突き止めるため、そして自身の過去に隠された真実を知るためにハデアを訪れます。彼は戦争の狂気にも動じない冷静な性質を持っています。

世界に存在する脅威

ハデアでは、人間同士の争いだけでなく、超常的な存在が大きな脅威となっています。

- 内戦

パラミストとサビニアンという二つの勢力が、宗教的・文化的な対立から凄惨な内戦を繰り広げています。 - 超常存在「カラミティ」

謎の惨禍によって生まれた超自然的な存在の総称です。以下のようなものが確認されています。 - Hollow Walkers

次元の異常から現れる白い人型の生物。通常の武器では倒すことができません。 - Hazes

「Hollow Walkers」と繋がっている、感情が具現化した浮遊する球体。これを先に破壊しない限り、「Hollow Walkers」は無敵状態となります。 - タイムループ

人間の強い感情に呼応して発生する現実の亀裂。過去の悲劇的な出来事が無限に繰り返される空間です。

手がかりのない探索

このゲームには、地図、コンパス、クエストの記録といった一般的なゲームで用意されているガイド機能が一切ありません。プレイヤーは登場人物との会話や、周囲の環境に隠された手がかりから情報を集め、次に何をすべきかを自分自身で判断する必要があります。

集めた情報は「相関図システム」によって自動的に整理され、プレイヤーはそれらの関係性を分析し、物語の真相へと迫っていきます。

ガイドのない世界の歩き方

本作の探索は、一般的なゲームに見られる地図や目的地マーカーといった便利な手引きを意図的に排除しているのが最大の特徴です。プレイヤーは自身の観察眼、直感、そして登場人物との会話から得られる情報を総合的に判断し、次にとるべき行動を自ら決定していく必要があります。

この仕組みは、プレイヤーが自力で情報を解釈し、点と点を結びつけて謎を解き明かす「真の探索」の面白さを追求するためにデザインされています。

探索で頼りになる情報源

ゲーム内には目的地を直接示す機能はありませんが、代わりに以下のような要素が探索の重要な手がかりとなります。

- 登場人物との会話

- 周囲の環境(特徴的な建物、地形、看板など)

- 音や光

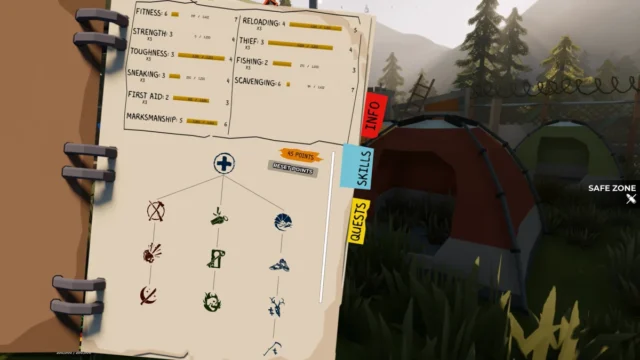

探索を助ける「相関図システム」

プレイヤーが冒険の中で見つけた重要な手がかりは、「相関図システム」によって自動的に記録され、一元管理されます。

このシステムは、発見した人物、物品、会話内容などを記録するもので、クエストの進行状況を教えてくれるものではありません。プレイヤーは記録された情報を元に、自ら内容を分析し、情報同士の関係性を見つけ出すことで、物語の真相や次なる目的地を推測していきます。このシステムでは、物語の本筋に関わる情報と、寄り道要素であるサイドクエストの情報が区別されて記録されます。

このように、本作では観察、思考、仮説、検証というプロセスを繰り返しながら、自分の力で世界を解き明かしていくことが求められます。効率の良さよりも、自力で発見する喜びを重視するプレイヤーにとって、記憶に残る冒険が待っているでしょう。

思考力が試される謎解き

本作は、ガイドのない探索の中に、プレイヤーの思考力と推理力を試す多様なパズルや謎解きが組み込まれています。これらはゲームを進める上で重要な要素となっており、高い難易度で設計されています。

謎を解くためのヒントは、登場人物との会話や周囲の環境に断片的に隠されています。プレイヤーはそれらの情報を集め、「相関図システム」で整理された手がかりを自ら分析し、点と点を結びつけて突破口を見つけ出す必要があります。この過程そのものが、探索と発見の面白さを生み出す仕組みとなっています。

多彩な謎解きの種類

ゲーム内には、様々な形式の謎解きが用意されています。

- 南京錠や金庫の番号といった数字入力系のパズル

- 周囲の環境に隠された手がかりの解読

- 登場人物の会話からヒントを得て、正しい順番を推測する

- 特徴的な地形などを頼りに、視覚情報で道を探す

- 対応する鍵と鍵穴の組み合わせを見つける

- テキスト情報とドアの絵柄を一致させるパズル

謎解きの難易度と注意点

本作の謎解きは、ゲームプレイの大部分を占めており、高度な思考力と集中力が求められます。そのため、人によってはゲームに慣れるまで時間がかかる可能性があります。

物語の本筋を進める上でさえ、複数のエリアをまたいで情報を集めなければならない場面も多く、謎解きに詰まってしまうことも考えられます。一部のレビュワーからは、メモやスクリーンショットの活用が推奨されており、場合によっては攻略情報を見なければ進めるのが難しい可能性も指摘されています。

攻めが回復につながる戦闘システム

本作の戦闘は、剣や斧といった武器で戦う三人称視点の近接アクションが主体です。特徴的なのは、体力が減るとスタミナ(行動力)の上限も下がる仕組みと、攻撃を当てることで体力を回復できる独自の「リムビック波動」システムです。

体力が減少すると行動が制限され、プレイヤーは不利な状況に追い込まれます。しかし、その状況下で果敢に攻め続けて「リムビック波動」を成功させることができれば、体力を回復し、形勢を逆転させることが可能です。このため、常にリスクとリターンを天秤にかける、緊張感のある戦闘が繰り広げられます。

基本的なアクション

戦闘では、剣、槍、斧といった様々な近接武器を使いこなします。基本的なアクションとして、通常攻撃、チャージ攻撃、回避、ガード、そして敵の攻撃を弾いて反撃するパリィなどが可能です。

HPとスタミナの連動

主人公のスタミナの最大値は、現在の体力(HP)と直結しています。ダメージを受けて体力が減ると、スタミナの上限も同時に減少するため、回避や攻撃といった行動が取りにくくなります。

独自の回復システム「リムビック波動」

「リムビック波動」は、本作の戦闘を象徴するシステムです。攻撃を敵に命中させた後、タイミング良く特定のボタン(白いリングが表示されたタイミングでR1ボタン)を押すことで、与えたダメージの一部を自身の体力に変換して回復できます。これにより、回復アイテムに頼ることなく、戦闘の流れの中で体力を維持することが可能になります。

プレイヤーに合わせた難易度調整

本作には、プレイヤーが自分に合わせて難易度を細かく設定できる機能が搭載されています。敵の体力、ダメージ量、攻撃の頻度を個別に調整できるほか、戦闘に敗北した際のペナルティをなくすことも可能です。これにより、アクションゲームが苦手なプレイヤーでも物語を進めやすくなるよう配慮されています。

プレイヤーが選べる難易度とペナルティ

本作は、いわゆる「死にゲー」としてではなく、幅広いプレイヤーが自分に合ったスタイルで楽しめるように設計されています。そのため、難易度を細かく調整できる機能や、柔軟なデスペナルティの仕組みが特徴です。

この設計により、アクションゲームが苦手なプレイヤーはストーリーや探索に集中でき、一方で歯ごたえのある戦闘を求めるプレイヤーは挑戦的な難易度で遊ぶことができます。

細かく調整できる難易度設定

戦闘の難易度は、あらかじめ用意された3段階のプリセットから選べるほか、各項目を個別に調整することも可能です。

| 調整可能な項目 | 詳細 |

|---|---|

| プリセット | 「Lenient (易しい)」「Balanced (標準)」「Merciless (難しい)」の3段階 |

| 敵の体力 | 個別に調整可能 |

| 敵の与ダメージ | 個別に調整可能 |

| 敵の攻撃性 | 個別に調整可能 |

柔軟なデスペナルティの仕組み

戦闘に敗北した際のペナルティは、基本的にありません。プレイヤーは直前のセーブポイントから再開でき、倒した敵は復活しないため、少しずつでも着実に進めることができます。

ただし、より挑戦的な遊び方をしたい場合は、オプションで以下のような設定を有効にすることもできます。

- 進行状況のリセット

戦闘に敗北した際に、前回のセーブからの進行状況をすべてリセットする。 - 敵のリスポーン(ソウルライクオプション)

戦闘に敗北した際に、倒した敵が復活するようになる。

なお、デフォルト設定でも、装甲車でエリア間を移動した際には敵が再配置されることがあります。

戦闘のバランスについて

開発者は本作を「ソウルライクではない」と明言しており、理不尽な高難易度を目指してはいません。戦闘は、攻撃を成功させることで体力を回復できる「リムビック波動」システムにより、独特の駆け引きが生まれます。

ゲーム序盤の戦闘は比較的シンプルですが、物語を進めてスキルやドローンといった能力が解放されると、戦術の幅が大きく広がります。ただし、終盤ではスキルが強力になることで、戦闘が簡単になるといった指摘もあります。

ゲームの進め方と成長システム

本作は、決められた道筋をたどるのではなく、プレイヤー自身の発見と解釈によって物語を進め、キャラクターを成長させていく「プレイヤー主導型」の進行が特徴です。

このゲームデザインは、プレイヤーが自ら考え、判断して行動する過程そのものを楽しむことを目的としています。集めた情報から世界の謎を解き明かしていくことが、物語を先へと進める強い動機となります。

ゲームの基本的な流れ

ゲームは主に以下のサイクルで進行します。

- 情報収集

村にいる人々と会話し、聞き込みを行ったり、周囲の環境を観察したりして、手がかりを集めます。サイドクエストもこの過程で発生します。 - 探索と謎解き

集めた情報を元に、エリアごとに区切られたフィールドを探索し、隠された謎やパズルを解き明かしていきます。 - 戦闘と強化

道中で遭遇する敵と戦います。敵を倒すことで武器が成長し、キャラクターが強化されます。 - 帰還と報告

エリアの主要な目的を達成したら村へ戻り、人々に報告します。これにより新たなエリアが解放されたり、物語がさらに進展したりします。

手がかりの解釈と「相関図システム」

本作には、一般的なゲームにある地図や目的地マーカーといったガイド機能は一切存在しません。プレイヤーは、登場人物との会話の内容や、特徴的な建物といった視覚的な手がかり、そして自身の直感を頼りに進むべき道を判断します。

冒険の中で見つけた重要な情報は「相関図システム」と呼ばれる手帳に自動で記録されます。プレイヤーはこの手帳を見ながら、記録された情報同士の関係性を分析し、「次にどこへ行くべきか」「何をすべきか」を自分自身で導き出す必要があります。

キャラクターの強化と探索の広がり

主人公にレベルアップの概念はありませんが、以下の方法でキャラクターを強化できます。

- 武器・防具の強化

敵を倒すと武器のレベルが上がり、鍛冶屋で武器や防Pegasus具をさらに強化できます。武器にはレベルの他に、グレードや属性といった要素もあります。 - スキルや装備の獲得

探索やサイドクエストを通じて、武器に装着するスキル(グリフ)や、お供のドローン「KAPI」に装着するスキル(プログラム)などを手に入れることができます。これにより、プレイヤーは自分好みの戦闘スタイルを構築できます。 - ドローン「KAPI」

敵の注意を引いたり、特殊な攻撃を仕掛けたりと、戦闘を補助する重要な役割を担います。

キャラクターを強化することで、より手強い敵が待ち受けるエリアへ挑戦できるようになり、行動できる範囲が広がっていきます。

マップ設計と移動システム

本作は、地図や目的地マーカーといった一般的なガイド機能を意図的に排除し、探索そのものの手触りを重視した設計となっています。この仕組みは、プレイヤーが自らの力で世界を観察し、道を見つけ出す面白さを提供することを目的としています。

プレイヤーは周囲の環境や登場人物との会話から得られる情報を頼りに、記憶力や地理感覚を働かせて進むべき道を探し出すことになります。

手がかりを頼りに進むマップ

ゲームの舞台は、森林、湖畔、病院、古代遺跡など、多彩な景観を持つ「セミオープンワールド」構造です。エリアごとに区切られた広さで設計されており、地図がなくても地形や建物を覚えられるように緻密に作り込まれています。

- ガイド機能の不在

地図、コンパス、目的地マーカーといった、プレイヤーを誘導する機能は一切ありません。 - 情報収集の拠点

物語の起点となる村が存在し、ここで人々と会話して情報を集め、次に探索すべきエリアや謎解きの手順を推測します。

移動手段とファストトラベル

広大なエリアを移動するためのいくつかの仕組みが用意されています。

- ファストトラベル

乗り物である車(APC)を使って、一度訪れたエリア間を瞬時に移動する機能は存在します。 - 開始地点への帰還

各エリアの要所に設置されたセーブポイントからは、そのエリアの開始地点に停めてある車まで戻ることができます。これにより、探索を終えた後に拠点へ戻る際などに便利です。

移動に関する注意点

本作は探索を重視するゲームデザインのため、一度訪れた場所へアイテムを探しに戻るなど、同じ道を行き来する「バックトラック」が多く発生します。

この際、ファストトラベルはエリアの開始地点との間でのみ可能なため、目的地によっては長い距離を再び歩いて移動する必要が生じます。この徒歩での移動時間が長くなることについて、一部では冗長であるとの指摘もあります。また、新しい鍵を見つけても、それがどの扉に対応するのか分からず、複数のエリアを行き来することに不満を感じる声もあります。

ただし、デフォルト設定では一度倒した敵は復活しないため、クリア済みのエリアの移動は比較的安全に行えます。

コンテンツ量とプレイ時間

『Hell Is Us』のクリアまでにかかる時間は、メインストーリーを中心に進めた場合でおよそ20〜25時間です。サイドクエストや探索などのやり込み要素を含めると、総プレイ時間は30時間から50時間以上が見込まれる、中規模のシングルプレイヤーゲームです。

本作は地図や目的地マーカーといったガイド機能がないため、プレイ時間はプレイヤーの探索の進め方や謎解きへの取り組み方によって大きく変わります。自力で情報を読み解き、世界を隅々まで探索するプレイヤーほど、クリアまでの時間は長くなる傾向にあります。

プレイ時間の目安

プレイスタイルによってクリアまでにかかる時間は大きく変動します。

| プレイスタイル | 目安時間 |

|---|---|

| メインストーリー中心 | 約20〜25時間 |

| やり込み要素を含む場合 | 30〜50時間以上 |

※効率的に進めた場合は12時間程度でクリアしたという報告もあり、プレイヤーの遊び方によって時間は大きく異なります。

主なやり込み要素

メインストーリー以外にも、以下のようなサイドコンテンツが用意されています。

- 村での聞き込みや人々との会話を通じた情報収集

- 隠された謎やパズルがある遺構の調査

- 武器や防具の強化、スキルの収集

- お宝探し

- 「タイムループ」と呼ばれる特殊な謎の解決

本作は、プレイヤーが自ら考え、世界を深く探索するほど、より長く楽しむことができる「密度重視」のゲームと言えます。効率的に進めることも可能ですが、ゲームの面白さは徹底した探索と謎解きにあるため、プレイヤーの関わり方次第で遊びごたえが大きく変わってきます。

敵との遭遇と戦術

『Hell is Us』でプレイヤーの前に立ちはだかる敵は、内戦で荒廃した世界を象徴する「人間」と、謎の惨禍「カラミティ」によって生み出された超常的な存在の二種類に大別されます。

この二層構造は、物語のテーマである「真の怪物とは何か」をプレイヤーに問いかけると同時に、独自の戦闘システムを駆使した緊張感のある戦いを生み出しています。

登場する主な敵

戦闘の相手となるのは、主に「カラミティ」によって現れる超常的な存在です。

- Hollow Walkers (ホロウ・ウォーカーズ)

次元の異常から出現する、白い人型の生物。不気味な動きと声が特徴で、通常の武器では倒すことができません。全部で5〜6種類ほど存在しますが、見た目の変化は少なく、主に体力や攻撃力が増加します。 - Hazes (ヘイズ)

Hollow Walkerと対をなす存在で、人間の感情が具現化した浮遊する球体です。Hazeが活動している間、Hollow Walkerは無敵状態になります。4種類存在し、こちらは上位の個体になると見た目や動きが大きく変化します。

なお、多くのレビューでは、敵全体のバリエーションが少なく、戦闘が単調になりがちであるという指摘がされています。

ボス戦について

ボス戦の数は約4体と、それほど多くはありません。その内容も、ユニークなデザインのボスと戦うというよりは、既存の敵と障害物のある特定のエリアで戦う形式が中心です。最終ボスも基本となる敵の大型版であると指摘されています。

推奨される戦術

本作の独特な戦闘システムを攻略するためには、いくつかの戦術が有効です。

- Hazeを優先的に破壊する

Hollow WalkerはHazeが存在する限り無敵のため、まずは周囲のHazeを破壊することが基本戦術となります。 - スタミナを管理する

体力(HP)が減るとスタミナの最大値も減少するため、常にスタミナの残量を意識した立ち回りが求められます。 - 「リムビック波動」を活用する

攻撃を当てることで体力を回復できる「リムビック波動」を積極的に使い、回復アイテムの消費を抑えることが重要です。 - ドローン「KAPI」を有効活用する

お供のドローンは、敵の注意を引いたり、特殊な攻撃を仕掛けたりと、戦闘を有利に進める上で大きな役割を果たします。 - 基本アクションを駆使する

回避、ガード、そして敵の攻撃を弾くパリィといった基本的なアクションも、戦闘を乗り切るためには不可欠です。

技術仕様とパフォーマンス

『Hell is Us』は、ゲームエンジンにUnreal Engine 5を採用しており、PlayStation 5 Proでの最適化に対応しています。PC版も比較的高解像度で安定した動作が報告されているほか、携帯ゲーム機であるSteam Deckでも設定を調整することである程度快適にプレイが可能です。

これらの技術的な情報は、プレイヤーがどのゲーム機やPCで、どの程度のグラフィック品質で遊べるかの具体的な目安となります。

各プラットフォームでの動作

本作は、主要なプラットフォームで良好な動作が確認されています。

- PlayStation 5 Pro

PS5 Pro Enhancedに対応しており、より最適化されたグラフィックやパフォーマンスで遊ぶことができます。 - PC

RTX 5060搭載のデスクトップPCでは1440p解像度で、RTX 4060搭載のゲーミングノートPCでは1080p解像度で、特に大きなパフォーマンスの問題なく動作したとの報告があります。 - Steam Deck

携帯ゲーム機であるSteam Deckでもプレイ可能です。グラフィック設定を調整し、フレームレートを30fpsに固定することで、安定した動作が見込めます。

グラフィックとサウンド

Unreal Engine 5によって描かれる高密度な雰囲気や美しいビジュアル、優れたアートデザインは高く評価されています。また、サウンドはヘッドホンでプレイした際に最適に聞こえるよう調整されています。

技術的な課題について

安定した動作が報告される一方で、一部のレビューでは技術的な粗さや操作性の問題が指摘されています。具体的には、カメラアングルへの不満や、PC版での時折発生するカクつき、キャラクターが横移動できないといった操作の不便さが挙げられています。購入を検討する際は、これらの点も考慮するとよいでしょう。

PC版の動作環境

『Hell is Us』をPCでプレイするために必要なスペック(動作環境)は以下の通りです。Unreal Engine 5で開発されているため、最低限の動作には一定水準の性能が求められます。ゲームのグラフィックを最大限に楽しむためには、推奨スペックを満たすことが望ましいです。

| 最小要件 | 推奨要件 | |

|---|---|---|

| OS | Windows 10 (64-bit) | Windows 11 (64-bit) |

| CPU | Intel i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600 | Intel i7-10700K / AMD Ryzen 7 3700X |

| メモリ | 8 GB | 16 GB |

| グラフィック | NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 580 | NVIDIA RTX 3060 Ti / AMD RX 6700 XT |

| ストレージ | 50 GB SSD | 50 GB SSD |

動作確認の報告

いくつかの環境での具体的な動作報告が挙がっています。PCスペックの参考にしてください。

- RTX 5060搭載デスクトップPC

1440p解像度で、特に大きな問題なく動作。 - RTX 4060搭載ゲーミングノートPC

1080p解像度で、特に大きな問題なく動作。 - Steam Deck

グラフィック設定を調整し、フレームレートを30fpsに固定することでプレイ可能。

最適化に関する注意点

一部のレビューでは、最適化に改善の余地があることや、PC環境によってはカクつきが発生するとの指摘もされています。ご自身のPCスペックと上記の要件を照らし合わせて、購入を検討することをお勧めします。

対応言語と音声

『Hell is Us』は、ゲーム内のメニュー表示(UI)や会話の字幕が日本語に対応しています。これにより、ストーリーや謎解きの内容は問題なく理解することができます。ただし、キャラクターの音声は日本語に対応していません。

UI・字幕対応言語

本作のテキストは以下の言語に対応しています。

- 日本語

- 英語

- フランス語

- ドイツ語

- イタリア語

- ポーランド語

- ポルトガル語 (ブラジル)

- ロシア語

- スペイン語

- 韓国語

- 簡体字中国語

- 繁体字中国語

- トルコ語

音声対応言語

キャラクターのボイスは、以下の言語で収録されています。

- 英語

- フランス語

日本語の音声は収録されていませんので、ご注意ください。

MOD・配信について

ユーザーが作成したMODへの対応や、プレイ動画の配信に関するガイドラインについては、現時点では明確な情報がありません。

価格とエディションの種類

『Hell is Us』には、ゲーム本編のみの「スタンダードエディション」に加え、様々な特典が付属する「デラックスエディション」や「コレクターズエディション」が用意されています。プレイヤーは特典の内容に応じて、自分に合ったエディションを選択できます。

PS5日本版の価格

PlayStation 5の日本向けに発売されるエディションの価格は以下の通りです。

| エディション | 販売形式 | 価格(税込) |

|---|---|---|

| スタンダードエディション | パッケージ版 | 6,580円 |

| ダウンロード版 | 7,480円 | |

| デラックスエディション | ダウンロード版のみ | 9,900円 |

なお、スタンダードエディション(パッケージ版・ダウンロード版)を購入した場合は、あとから2,420円(税込)でデラックスエディションへアップグレードすることも可能です。

各エディションの収録内容

エディションごとに含まれる内容は以下の通りです。

- スタンダードエディション

- ゲーム本編のみ

- デラックスエディション

- ゲーム本編

- Hollow Walker Pack

- Secret Code

- Phol Guard Pack

- Art Pack

- デジタルアートブック

- サウンドトラック

- コレクターズエディション

- フィジカルアートブック

- スチールブックケース

- フィギュア

- ボーナスDLC

購入時の注意点

各エディションの価格や収録される特典の具体的な内容は、販売される国や地域、プラットフォームによって異なる場合があります。購入を検討する際は、ご利用になるストアの情報を事前に確認することをお勧めします。

購入前に知っておきたいリスクと注意点

『Hell is Us』は、その挑戦的なゲームデザインから、プレイヤーによって評価が大きく分かれる作品です。購入を検討する際は、本作が持つ独自の特徴を理解し、ご自身のプレイスタイルに合っているかを確認することが非常に重要です。

本作の根幹をなすガイド機能のない探索や、重厚な物語、独特のゲームシステムは、あるプレイヤーにとっては新鮮な面白さとなる一方で、別のプレイヤーにとっては不満や退屈さにつながる可能性があります。

ガイド機能がなく、迷いやすい可能性

本作には、地図、目的地マーカー、コンパスといった、一般的なゲームに搭載されているナビゲーション機能が一切ありません。

このため、次に何をすべきか、どこへ行くべきかをすべて自分自身で考え、見つけ出す必要があります。この手探りの探索は、人によっては進行が停滞するストレスや、単に面倒だと感じる可能性があります。謎解きの難易度も高く、場合によっては攻略情報なしでは進めるのが難しいとの意見もあります。効率の良さや分かりやすいガイドを求めるプレイヤーには向いていないかもしれません。

戦闘の単調さに関する指摘

独自の回復システムやスタミナ管理といった特徴はあるものの、多くのレビューで「戦闘がシンプルで単調になりがち」「敵の種類やボス戦が少ない」といった点が課題として挙げられています。多彩なアクションや、歯ごたえのある戦闘を重視するプレイヤーにとっては、物足りなさを感じる可能性があります。

移動の不便さと「引き返す」ことの多さ

探索を重視するゲームデザインのため、一度訪れた場所へアイテムを探しに戻るなど、同じ道を引き返す場面(バックトラック)が多く発生します。

エリア間のファストトラベル機能はあるものの、エリア内の特定のセーブポイントから戻れるのは、そのエリアの開始地点に停めてある車までです。この仕様により、目的地によっては長い距離を再び歩く必要があり、移動が不便であるとの指摘があります。また、一部ではカメラアングルや、横移動ができないといった操作性に関する不満の声も挙がっています。

その他の注意点

- 価格差の可能性

販売されるプラットフォームによって価格が大きく異なる可能性が指摘されています。 - ダークで重厚な物語

物語は内戦や人間の残酷さを真正面から描いており、人によっては不快感を覚えたり、精神的に辛いと感じたりする可能性があります。また、物語の展開が遅い、結末が唐突であるといった意見も見られます。 - 最適化の問題

一部で、ゲームの最適化に改善の余地があるとの指摘もされています。

本作が自分に合うかどうかを判断するためには、以下の点を自身に問いかけてみることが推奨されます。

- 手探りで、情報を集めながら進む探索を楽しめるか?

- 戦闘の単調さや、敵の種類が少ないことを許容できるか?

- 移動の不便さや、同じ道を引き返すことの多さに耐えられるか?

- 暗く、救いの少ない重厚な物語を好むか?

これらの点を考慮し、もし体験版などが配信されていれば、購入前に一度プレイしてみることをお勧めします。

本作ならではのポイント

『Hell is Us』は、昨今のゲームにおいて失われつつある「真の探索と発見の楽しさ」を追求し、「プレイヤーの知性を信頼する」という哲学のもとに設計されています。ガイド機能を意図的に排除した探索、重厚なテーマを持つ世界観、そして独自の駆け引きを生む戦闘システムが一体となり、他のゲームにはない独自の面白さを提供します。

ガイド機能を排した「プレイヤー主導」の探索

本作は、地図、目的地マーカー、コンパスといった、プレイヤーを導く機能を一切搭載していません。プレイヤーは、登場人物との会話や周囲の環境に散りばめられた手がかり、地形や音といった情報を頼りに、世界を自らの力で解読し、次にとるべき行動を決定します。この「プレイヤー主導型アプローチ」こそが、本作の最も大きな特徴です。

「相関図」で情報を自ら解釈する面白さ

冒険の中で発見した重要な手がかりは、自動的に「相関図システム」と呼ばれる手帳に記録されます。しかし、これは単なる記録帳ではありません。プレイヤーは、そこに集まった断片的な情報(人物、場所、会話など)を自ら見つめ直し、情報同士の関係性を分析・推測することで、物語の真相や次なる目的地を導き出します。この「考える過程」そのものが、ゲームプレイの重要な一部となっています。

90年代の紛争に着想を得た重厚な世界観

物語の舞台は、1990年代の東欧紛争から着想を得た架空の国家「ハデア」です。内戦によって引き起こされる人間の残酷さや暴力の連鎖といった現実的な恐怖と、「カラミティ」と呼ばれる謎の惨禍によって生み出された超自然的なホラー要素が融合しています。この陰鬱で重いテーマは、プレイヤーに対して「真の怪物とは何か」という問いを投げかけます。

「リムビック波動」が生む緊張感あふれる近接戦闘

戦闘は、体力(HP)が減るとスタミナ(行動力)の上限も下がるという仕組みにより、常に緊張感が伴います。この不利な状況を覆す鍵となるのが、攻撃を成功させたタイミングでボタンを押すことで体力を回復できる独自の「リムビック波動」システムです。これにより、リスクを冒して攻めるか、慎重に立ち回るかという独特の駆け引きが生まれます。開発者は「ソウルライクではない」と公言していますが、その手応えのある戦闘は本作ならではのものです。

購入前のチェックリストと未確定情報

『Hell is Us』の購入を検討する際には、いくつかの情報がレビュー間で分かれていたり、詳細が未確定であったりする点について、ご自身のプレイスタイルに合うかどうかを最終確認することが重要です。

これらの情報を事前に把握しておくことで、購入後のミスマッチを防ぎ、より満足度の高い買い物につながります。

「プレイヤー主導型」という言葉の表記揺れ

- 公式の表現

開発元は、地図や目的地マーカーといったガイド機能を排した本作独自のゲームデザインを「Player-Plattering(プレイヤー主導型アプローチ)」と呼んでいます。 - レビューでの表記

一部のレビューでは「player-pattering」など、異なる表記が見られます。これは開発者による造語であるため、レビューによって解釈や表現が異なる場合があります。

「ソウルライク」というジャンル分け

- 開発者の見解

クリエイティブディレクターは「本作はソウルライク作品ではない」と明言しており、理不尽な高難易度は目指していないと述べています。 - レビューでの見解

一方で、多くのレビューでは、その歯ごたえのある戦闘システムやダークな世界観、敵が復活するオプションなどから「ソウルライク要素がある」「セミソウルライク」と指摘されています。

プレイ時間には大きな個人差

- 公式の目安

メインストーリーのクリア時間は20〜25時間、やり込み要素を含めると35時間以上とされています。 - レビューでの報告

しかし、プレイヤーの探索の進め方や謎解きの得意不得意によってプレイ時間は大きく変動します。最短で12時間程度でクリアしたという報告もあれば、隅々まで探索した場合は50時間に達したという報告もあり、非常に個人差が大きい点に注意が必要です。

デラックスエディションの内容と価格の地域差

- 内容物の差異

デラックスエディションに含まれる特典の内容は、販売される国や地域によって異なる可能性があります。例えば、ある情報では複数のアイテムパックが含まれるとされる一方、別の情報では「デジタルアートブック&サウンドトラック」と記載されています。 - 購入前の確認を推奨

PS5日本版デラックスエディションの具体的な内容については、購入前にストアページで詳細を確認することをお勧めします。価格もプラットフォームによって異なる場合があります。

移動システムの仕様と利便性

- ファストトラベルの仕様

エリア間のファストトラベルは車(APC)を介して可能ですが、エリア内のセーブポイントから戻れるのは、そのエリアの開始地点にある車までです。 - 移動の不便さ

探索のために同じ場所を行き来することが多いゲームデザインと上記の仕様が相まって、一部では「徒歩での移動時間が長く、不便に感じる」という指摘があります。この移動システムについて、今後のアップデートで改善されるかは不明です。

本作は革新的なデザインであるがゆえに、プレイヤーを選ぶ側面も持っています。購入における最終判断は、公式ストアや国内販売元の最新情報を確認し、もし体験版が提供されていれば、一度プレイしてご自身のプレイスタイルに合うかを見極めることが最も重要です。

オススメできるゲーマーのタイプ

- 探索を好む人

本作はマップやウェイポイントが存在せず、環境の視覚・音響の手がかりやNPCとの会話に頼った自由な探索が中心となるため、こうしたナビゲーションの課題を楽しみ、発見の喜びを重視する人に適しています。具体的な特徴として、セミオープンワールドのダンジョンや遺跡を巡り、タイムループと呼ばれるイベントを追跡するプロセスが、20〜30時間のプレイを通じて報酬のある冒険を提供します。 - ソウルライクな戦闘を重視する人

スタミナ管理を伴う近接戦闘システムが採用されており、パリィ、ドッジ、ブロックを活用した激しいメレー戦が特徴です。剣、双斧、ポールアーム、グレートソードの4種類の武器を感情要素(悲しみ、怒り、恐怖、歓喜)でカスタマイズ可能で、ヒーリングパルスによる回復メカニクスも含まれるため、挑戦的なコンバットを好む人に推奨されます。難易度は3段階(寛容、バランス、無慈悲)で調整でき、死亡時のペナルティが軽減されている点がアクセシブルです。 - パズル解決を好む人

ダンジョン内の謎解きやサイドクエスト(ミステリーや善行)が豊富で、環境の詳細や会話から得た情報を記憶・活用する形式のため、論理的思考を活かした問題解決を楽しむ人に適しています。具体的な特徴として、遺跡や施設の迷宮的な構造で鍵やパスワードを探すプロセスが、全体のプレイ体験を深め、フラストレーションを伴いつつ達成感を与えます。 - 暗いナラティブを重視する人

内戦の荒廃した国ハデアを舞台に、人類の内面的悪魔や戦争の無常を描くストーリーが展開されるため、雰囲気豊かな世界観と環境ストーリーテリングを好む人にオススメです。会話システムや録音ログを通じて詳細な世界構築がなされ、作曲家ステファン・プリモーの音響デザインが没入感を高めていますが、主人公の深みがやや薄い点に留意してください。

類似ゲーム推薦

1. Lies of P

- 類似点: ソウルライクな戦闘システムを基調とし、スタミナ管理を伴う近接戦闘やパリィ・ドッジの要素が共通しており、暗く荒廃したファンタジー世界観がHell is Usの内戦描写に近い雰囲気を提供します。 また、武器のカスタマイズ機能が感情要素を伴う本作のシステムと重なる点があります。

- プレイ体験: ピノキオをモチーフとしたストーリーが展開され、挑戦的なボス戦と探索要素が融合した約30〜40時間のアドベンチャーを楽しめます。死亡時のペナルティが比較的緩やかで、難易度調整が可能であるため、挫折感を抑えつつ達成感を得られます。

- オススメ理由: Hell is Usの戦闘の緊張感とナラティブの深みを好むプレイヤーにとって、洗練されたメカニクスが新たな没入体験を提供し、類似の満足度を再現できるためおすすめです。

2. Hollow Knight

- 類似点: マップなしの探索中心のメトロイドヴァニア構造がHell is Usの視覚・音響手がかりによるナビゲーションと類似し、暗く重厚な雰囲気と環境ストーリーテリングが戦争の無常を描く本作のテーマに通じます。 ソウルライク的な戦闘とパズル要素も共有しています。

- プレイ体験: 広大な地下王国を巡る冒険で、能力獲得によるバックトラッキングと謎解きが中心となり、約20〜50時間のプレイを通じて発見の喜びと絶望的な世界観を味わえます。ボス戦の難易度が高く、スキル向上のプロセスが魅力です。

- オススメ理由: 探索の自由度と雰囲気の没入感を重視するHell is Usファンに適しており、コンパクトながら深い世界構築が似た感動を与えるため、推奨されます。

3. Lords of the Fallen

- 類似点: ソウルライクのコアメカニクスであるスタミナベースの戦闘とブロック・パリィシステムがHell is Usのメレー戦に近く、ダークファンタジーの荒廃した世界が内面的悪魔を描く本作のナラティブと重なります。 難易度調整の柔軟性も共通です。

- プレイ体験: デュアルワールド(現実と異界)の切り替えを活用した探索と激しいボス戦が特徴で、約40時間のキャンペーンを通じて戦略的な戦闘とストーリー展開を楽しめます。協力要素やNG+モードでリプレイ性が高いです。

- オススメ理由: Hell is Usの挑戦的なコンバットと雰囲気重視のプレイを好む人に、進化したソウルライク体験を提供し、戦闘の洗練度が高い点で最適です。

4. Still Wakes the Deep

- 類似点: ホラー要素を交えたナラティブ駆動のサバイバルアドベンチャーで、Hell is Usの暗い戦争テーマと環境を通じたストーリーテリングが似ており、探索と会話による進行が共通します。 視覚・音響デザインの没入感も近いです。

- プレイ体験: doomedオイルリグを舞台に、恐怖と絶望の追体験が可能で、約5〜8時間の短めのプレイながら、緊張感のある逃走と謎解きが中心となります。戦闘は最小限で、雰囲気重視の進行が特徴です。

- オススメ理由: Hell is Usのストーリーと雰囲気を楽しむプレイヤーにとって、コンパクトなホラー体験が類似の感情移入を促し、短時間で満足できるためおすすめです。

最後に

『Hell is Us』は、プレイヤーに親切な手引きをせず、自らの観察力、思考力、そして直感を頼りに広大な世界を探索させる、挑戦的な作品です。その不便さや難易度の高さは、人によっては大きなストレスに感じるかもしれません。しかし、決められた道をなぞるのではなく、自分の足で歩き、自分の頭で考え、世界の謎を解き明かした時の達成感は、他のゲームでは得難いものがあります。もしあなたが、ヒントのない状況から答えを見つけ出すことに喜びを感じ、じっくりと腰を据えて重厚な物語と向き合いたいと考えるなら、このゲームは忘れられない一本となるでしょう。